伊那街道の番外編である。伊那市で伊那街道をそれて、高遠から茅野までの杖突街道をたどる。将来、秋葉街道を歩くときには、高遠を起点にすることから、その第一歩としても良いかもしれない。

| 日程 |

宿場 |

日時 |

キロ数 |

| 1 |

塩尻〜小野〜宮木〜羽場 |

2003年4月13日 |

20 |

| 2 |

羽場〜沢〜伊那松島〜北殿〜伊那市 |

2003年4月27日 |

20 |

| 3 |

伊那部宿〜宮田〜赤須上穂〜飯島 |

2003年5月4日 |

23 |

| 4 |

飯島〜片桐〜大島〜市田〜飯田 |

2003年9月14日 |

24 |

| 5 |

飯田〜駒場〜昼神 |

2003年9月21日 |

20 |

| 6 |

伊那市〜高遠 |

2004年4月10日 |

18 |

| 7 |

高遠〜杖突峠〜茅野 |

2004年4月11日 |

28 |

|

第6日目 伊那市〜高遠 2004年4月10日

28799歩 距離:約18キロ

今日は高遠の桜を見に行く旅である。高遠城は真田太平記の冒頭部分であり、武田家の滅亡の端緒となった玉砕が起こった城である。積年の願いを叶える旅といってよいだろう。7時新宿発のあずさ号指定席がとれなかったので、朝6時には新宿駅に行って並んだ。2番目であったので、楽々座れたが、もっと遅くいってもよかったかもしれない。途中、八王子あたりまでは富士山も見えなかったが、甲府が近づくと大きな山容が望まれた。甲斐駒や八ヶ岳も雪をいただき美しかった。

甲府盆地では桃の花がピンク色の花びらを開いており、また、菜の花の黄色、ラベンダーの紫が美しい。桜が咲いているところもある。久しぶりの伊那路だが、今日は諏訪神社の御柱祭りがあり、諏訪の方にいく人も多い。もちろん、高遠の桜を見に行く人たちも乗っている。いつも通りに上諏訪で飯田線に乗り換えたが、上諏訪に行く人たちで電車はあふれかえっていた。

10時22分に駅を出たが、高遠まで10キロくらいの道のりである。長野は東京に比べると、風が冷たい。手袋はいらないが、ジャンパーを脱ぐのには勇気がいるような状況である。新井の交差点。川越しに南アルプスの山並みが見える。振り返ると川の上流には中央アルプスの雄大な山容が迫っている。桜と雪山の対照が今から楽しみである。中央通りを歩いていき、いい加減なところで左に曲がって、中央本通りに出ることになる。後は一本道である。遠くからみると丘の上に神社があり、そこには桜がきれいに咲いているので、そこを目指して北の方へ向かう。中央通りに出る右側には工場か学校のような建物があり、桜がきれいに咲いている。歩道橋のところで、身支度を調えて、さて高遠への道を歩き出す。

中央アルプスの山々 台地の上から南アルプスを見る

最初は単調な街道歩きである。観光バスが通り過ぎていく。今日はとても暖かく、ジャンパーも早々とザックに入れてしまった。道が混雑すると聞いていたが、今のところは高遠からくる車の方が多いようだ。伊那日影郵便局の前を通る。通りには不二家があったり、洒落た喫茶店があったり、その前にはBMWが停まっていたり、なかなかあか抜けた街のようである。バス停は下川手。左手には小さな神社。ここは国道369号線である。左手が台地状になっていて、その下を国道が走っている。振り返ると、中央アルプスの山並みがきれいである。昨年はあの麓を通っていたが、逆に遠くから見た方がその大きさが迫ってくるようである。上川手の信号を越える。先には桜のトンネルが見えてきた。

左手に登る道があるので、国道を離れて道をあがっていく。桜越しに仙丈ヶ岳などの山々が見える、絶好のロケーションである。おばさんに挨拶したら、彼女はどのくらい車がでているか見に来ていたのだという。今日はそれほど混雑していないので、午後からは花見に行こうといっていた。ここの花もきれいですね、というと、大分排気ガスでやられてしまったと残念そうだった。丘の上の家並みの中を歩いていく。神社があり、お墓があり、その周りにも桜が咲いている。道をおりて国道に出ると、道が二またに分かれている。戸口道は左に曲がっていくが、観光バスはまっすぐいっていた。こちらは国道沿いをいく。交通標識では高遠5キロ、茅野33キロとある。

秋葉山常夜灯 鉾持除道

バス停でいうと美篶、上原口のあたりを歩いていく。道路の脇を用水路が走っており、かなりの水量で、きれいな水が流れていく。やはり天竜川沿いの土地である。左手に庚申塔などの大きな石塔を集めているところがあった。裏の家は二軒とも長屋門の家である。この街道初めてのこうした遺跡である。秋葉山常夜灯と書かれた古い灯籠もある。傘の部分がでこぼこになっており、趣がある。そろそろ古いものが増えてきた。南割地区である。左手に神社があり、桜の花が満開である。土地の人が沢山来ているが、お参りと花見を兼ねているのだろうか。美篶公園に行く道がある。

高遠町に入った。道の脇に鉾持除道(ほこじよけみち)と書いた道標がある。左手は岩山になっており、右側は高遠渓谷という深い谷である。城下へ向かう道はここしかなかったということで、高遠城の守りになっていたのだろう。とにかく深い谷で、そこに青い鉄橋がかかっている。鉄橋の向こうには桜の花と雪山である。しばらくいくと、案の定鉾持桟道合戦の地と書かれた碑があり、昔ここで仁科五郎盛信を将とする武田勢と徳川・織田軍の合戦があったことがかかれている。道脇に大きな石の句碑がある。小さな説明板によると、巌谷小波の俳句だそうだ。「桟道や 炭負ふ馬の 数珠繋」。

巌谷小波の句碑 桟道を振り返る

右の谷越しに駐車場が見えるがそこはもう車で埋め尽くされていた。その周りに桜が咲いているが、ここから見る南アルプスは美しい。その左下に少し赤みを帯びた林が見えているのだが、あれが高遠城址公園のようである。ということはまだ満開にはほど遠い状態ということだ。あれがすべて桜で埋め尽くされていたら、どれほど美しいだろうか。そして振り返ってみると、今度は先ほどの青い鉄橋越しに中央アルプスの偉大なごつごつした雪の峰峰が見える。絶好のスポットである。

いよいよ高遠の町中に入った。大佛次郎の小説の一部だろうか。「手紙の女」という高遠に関連した文章の一部が石碑に刻まれている。街の入り口には木でできた歓迎の言葉が刻まれた柱と観光地図、詳しい案内板などが整備されている。ここにはバス停などの駅があり、観光案内所もある。宿泊施設のことを聞いて見たが、もう町中はいっぱいだろうとのことだった。

すぐに鉾持神社を訪れるのだが、その下に池上屋さんという古い商家があり、そこが資料館になっている。それほど珍しいものがあるわけではないのだが、古銭の展示はなかなかのものである。そのほか昔の店の帳面や、殿様から拝領した裃などがある。そのほか、古い金庫や壁掛けの電話などが、古い店の雰囲気をよく残していて、なかなかおもしろい。店のおじさんが、近くの食事の店や宿泊できる宿について、アドバイスしてくれた。千代田湖というのが杖突峠の近くにあり、そのあたりはすごくよい歩きができるらしい。ただ、ここから15キロくらいあるので、高遠の街を見た後では少し無理である。その手前に元酒屋さんという宿屋があるので、後で電話をかけてみたが、ここもいっぱいだと断られてしまった。

桜と南アルプス 池上屋資料館

まずは鉾持神社。石段を登るのが大変である。人気のない神社で、立派な御輿が三体納められている。見晴らしが素晴らしいのではと期待したのだが、神社のところからは見えなかった。それでも石段の途中からの眺めはやはり素晴らしい。撮った写真を後で見たがこれも美しかった。神社は鎌倉時代にここに移設されたが、そのときに鉾が出てきたという。武田氏などからの寄進状など多くの社宝が残されているという。神社の石段を下りて、教えられたいくつかの店で昼飯をと思ったが、しまっていたり、混んでいたりで入れない。3件目にトライしたところがあいていたので、入って高遠蕎麦というのを注文した。しかし、二階にも座敷があり、ここもいっぱいらしく、店の対応が全くついていかない。結局、1階にいた人たちはすべて30分以上待たされてしまった。蕎麦はうまいが...。

そば屋を出てまず訪れたのが、建福寺。ここには武田勝頼の母の墓がある。彼女は諏訪御料人と呼ばれていたはずである。ここの寺にはまた、沢山の石仏があり、これも高遠の有名な石工が彫ったものだということだ。どれも穏やかな顔をした傑作揃いである。このあたりで、坂を下り、国道から今度は高遠城址公園への道をたどる。坂はきつい登りだが、見晴らしはよい。途中に高遠藩御殿にだった馬島家が公開されている。池上家のチケットで入れたので、屋敷の方だけのぞいたが、古い医療器具なども残されていた。しかし、先を急ぐことにして、見学はそこそこにした。登っていくと、まずは三の丸であり、桜はほぼ満開。アベックなどが桜の木の下でゆったりと花見を楽しんでいる。店なども沢山でている。少しあがったところに、進徳館という昔の学校のあとがあるのだが、見落としてしまった。

鉾持神社 諏訪御料人のお墓

いよいよ高遠城址公園である。入ったところがどこかはよくわからなかったが、とにかくものすごい混雑である。上野公園並みといってもよいだろう。外国人の酔っぱらいもいて、よい雰囲気とは言い難い。桜も二、三分咲きというところだろうか。城の縁のところからは中央アルプスが見えるのだが、桜の枝が邪魔して、先ほどのようなよい写真が撮れない。そこも混雑していて、順番によい場所を譲り合うような感じ。城址は何カ所かに深い空堀が彫られていて、そこを橋が渡している。橋の上からは市街がよく見渡せるが、橋も多くの人でいっぱいで、橋が揺れるのが気持ち悪い。から堀の下の方を散策する人もいるようで、そちらの方はなかなか静かで良さそうである。

一度公園から出ると、大道芸をやっているようで、その周りは桜が満開である。そこから下がって絵島囲み屋敷に。そばにある高遠歴史博物館から入っていく。展示は普通のものだが、やはり仁科と武田・織田連合軍との戦いが気になる。いろいろな数字があるが、仁科軍は3000人、徳川・織田軍は5万というところらしい。全滅の悲劇は今日のような混雑の中では感じられないのが残念である。とにかく今日は暑かったので、水分を補給し、休息をとる。ロビーからは高遠湖と桜ホテル、そして仙丈ヶ岳を望むことができる。ここを湖の方へずっとたどれば、秋葉街道になる。いつか歩いてみたいところだが、実に美しいところである。また、紅葉の季節にでも来てみることにしたい。博物館を出たところに絵島囲み屋敷がある。

絵島、生島の悲劇は有名だが、それにしても彼女は33歳から61歳でなくなるまで、ここに軟禁状態におかれた。着るもの、食べ物も粗末なものに限られ、また、暖房も不十分なものだったらしい。日蓮宗に帰依して、読経三昧を送ったようだ。それにしても、高島藩は何度か赦免を願ったという。狭い居間には机が置かれ、一輪挿しが飾られているだけだが、これが彼女の生活の寂しさを表していて、なかなかよい演出であった。絵島屋敷をでてから再び、坂を登って城址公園に戻る。

今度は本丸の方を散策する。こちらには、仁科五郎信盛の戦いのことやその凄絶な最後のことも詳しく説明した案内板がある。本丸の橋には太鼓櫓があり、子供たちが登って遊んでいた。見晴らしはよいかもしれないが、ちょっと登る気にはなれなかった。また信盛の霊を合祀した藤原神社などもある。どこを見ても濃い桜の花影の中を散策する趣で、これはよそでは滅多に味わえない贅沢である。

城から出て、三の丸あたりの満開の桜の下を散策し、土手のところで座って休憩。伊那市のホテルに電話をして、予約を入れいる。休憩していたら、すぐ後ろに親娘が座って話をしている。ほかに沢山座るところがあるので、どうしてそんなに近くに座るのか理解に苦しむ。それから城の坂を下りる。先ほど見残した満光寺を見る。立派な鐘楼門があり、明治になって修理されているらしいが、それでも昔からの堂々とした形をとどめている。ここからの鐘の音を聞いてみたいところだ。ここは内藤家の菩提寺。街を歩いていると仙醸という造り酒屋の前に、水が落ちている。店の人に聞いてみると飲めるというので早速味わったが、本当に甘露ともいうべきおいしい水であった。水筒にもこの水をたっぷり詰め込んだ。

次に少し離れた蓮花寺に。ここは絵島の墓がある。寺には検死問答書、夜具、過去帳などが残されている。墓は周りを石柱に囲まれてはいるが、墓自体は質素なもので、高さも1メートルくらいである。脇には絵島をかたどった女人成仏の像がある。こうした、高遠の名所旧跡を見終わって、バス停に戻る。伊那市までは510円。伊那市にある第一ホテル島田やに停まることにする。風呂場とトイレが別になった部屋は快適である。ただ、今日は乾燥注意報もでていたらしく、とても部屋が乾燥していた。夕食は近くの鳥料理の店で食べたが、鳥と明太子の釜飯をはじめとして、料理も酒もおいしかった。地元の若者たちで、満員の様子であった。

太鼓櫓 絵島のお墓

第7日目 高遠〜杖突峠〜茅野

2004年4月11日 42347歩 距離:28キロ

朝早くに起きてしまった。7時17分のバスに間に合うように、6時半頃にホテルを出た。駅に行ってみると売店が閉まっているので、朝食を買うことができない。しかし、驚いたことにおそば屋さんがあいていた。無理を言って1万円を崩してもらって、それで卵蕎麦を注文した。蕎麦は味があってとてもおいしかった。バスで高遠駅に着いたのが38分頃である。交差点にある公衆トイレによってから、歩き始めた。まだ8時前だというのに交差点にはすでに街の人がでて、交通整理をしている。今日はきっと沢山の車で混み合うことだろう。

高遠城址公園の桜を右手に見ながら、国道152号線の歩きである。茅野まで29キロ、諏訪まで34キロと道路標識にはある。朝からウグイスがとてもよい声で鳴いている。昨日立ち寄った蓮花寺を通り過ぎて、香福寺に至る。行基の開基による古い寺で、地蔵堂は天平時代の作ということだが、先を急いでいたので、見落としてしまった。岩の下にお堂があり、また周りには桜の花が咲いているので、何かとても良さそうなお寺だという感じは漂っていた。しかし、とにかく28キロを歩こうという重圧があるので、つい見落としがちになってしまう。

その後もウグイスはきれいな声で泣き続けている。空は薄曇り、風は東北の方から吹いてきており、これは冷たい。高遠中学の前を通るが、ここはもう沢山の車が止まっている。その手前は高遠渓谷から続く深い谷である。左手には庚申塔が沢山集められている。的場の交差点にはすでに人が出て交通整理をしている。ここで、チューリップやラッパ水仙のきれいなお庭があった。振り返ると中央アルプスの峰峰が丘の間に顔をのぞかせている。この先を曲がってしまえば、もう見えなくなると思い写真を撮った。

中央アルプスがかすかに見える 弥勒地区の庚申塔群

梶村口というところにまた、集落がある。山の麓に沿って、桜の木がたくさん植えられており、その下にある水仙の黄色と対照をなして美しい。この国道はこうして集落を抜けながら、山間の川の側をずっとあがっていくような道である。弥勒という地区にはりんご園などがあり、また庚申塔が沢山集められている。前田りんご園という大きな家があり、蔵も大きなものが二つある。橋のところに石碑があるが、字は読めない。栗巾橋で川を渡り、川を左手に見るようになる。ここでもウグイスの声はとぎれずに聞こえてくる。

また庚申塔があったところで、近くに腰を下ろし、足の裏にバンドエイドを張った。どうも左の足裏がこのところ調子が悪い。今日も肉刺ができそうな気がする。板山である。山の奥方まで道が続いて、ガードレールが丘の上の方まで見えている。国道の脇にはきれいなラッパ水仙が土手沿いに咲いている。100メートルほども続いているだろうか。その先にもまた100メートルほど咲いているので、どうやらこのあたりの村で植えているようだ。右の山の麓にはお寺があるようだが、名前はわからない。標識があって、入笠山4.3キロ、遠照寺4.8キロ、弘明寺5.7キロとある。お寺はいずれもこのあたりの名刹ら悪しいが、結構な距離がある。茅野まで25キロである。長谷村7キロとあるが、この村は南アルプスの山のぼるための基地になるところである。

老人健康センターや立派な体育館のような建物が川向こうに見える。庚申塔などを集めているところがまた見られた。相変わらず流れている川の流れは急である。車の通りは激しいが、林の中を歩いている人がいたりするくらいで家々は点在している程度。道は少し上り坂で、川に沿って登っていく道となっているようだ。バス停塩供と書かれている集落である。大分疲れたので、ここで小休止をとる。高遠からもう5キロ以上は歩いてきたことになる。左側に公衆トイレがあり、ここで用を済ませた。丘の上には小学校があり、そのためだろうか、道に緑色の歩道橋があった。

中条に9時18分。道の左側に道祖神があったが、車の通りが激しいので、渡らなかった。途中にはお弁当と書いた店がある。閉まってはいるが、こうした店がこの先あってくれるといいのだが。このあたりには畑仕事をしている人たちが見える。四日市場である。また、庚申塔があり、歌碑もあった。集落の中に入ってきたのはよいのだが、道がやたらに狭くなって、歩くのに危険を感じるほどである。左側に泊まろうとした元酒屋旅館がある。ちょっと蔵造りといおう感じの旅館で、前には赤い車が止まっていた。

道脇の水仙 御堂垣外宿の本陣跡

バス停は伊那栗田。永藤郵便局という木造の古い郵便局の建物が残っている。その先には真新しい永藤郵便局が建っていた。渡沢橋をこえて集落が立て込んでいるところにでてきた。おじいさんとおばあさんが田植えの準備をしていたが、側の桜はまだほとんどがつぼみである。北原には叶やさんという酒屋さんがあって、そこでパンと大福を買った。店のおばさんは車が多くて大変でしょうといってくれたが、その通りだ。観光バスも多くて、それがみな高遠の桜を見に行くらしい。水分も補給して歩き出す。これで店がなくとも乗り切れそうだ。

田んぼの苗代造りをしているようなところがあって、おばさんが野良仕事をしているようだった。ところがその女性が顔を上げて見ると、うら若き女性だった。今日はといってくれたので、明るいテノールでこちらもこんにちはといっておいた。向かいでは、子供も総出で、何か豆のようなものを干していたが、なんなのだろうか。荒町公民館に出てきた。ここでも側の家で豆干しをしている。バス停の名前は宮下口、これより水上と書いた木の看板があった。これから水上、伊矢崎、新井と歩いていくことになる。左手の上の方に山の中腹に何か建物のようなものが見えるが、なんだかよくわからない。10時3分。水上のバス停で小休止。さっき入れ替えたばかりの電池が切れてしまったという信号がでている。困った。

町の宝何とか楓と書いてあるが、どれがそうなのかよくわからない。ここにも庚申塔があった。いま、道の脇に仕事の手を休めて、座っているおじさんがいた。どこまで行くんだと聞いてくれたので、茅野までとこたえた。ご苦労だねえといってくれた。バス停は新井だが、あまり家はない。プラスチック成形加工の工場がある程度だ。ここのあたりだけが少し下り坂だが、また上り坂である。この先は山々が折り重なってきて、どこかを越えなければならなさそうだ。

10時半頃に御堂垣外に至る。古い門があると近づいてみると、ここに本陣跡があったという説明板があった。本陣は保科八郎左右衛門が祖でその後、藤沢と改めたという。ここには脇本陣はなく、問屋油屋がつとめた。大名としては内藤、飯田藩の堀などが金沢峠を越え、この街道を往来したのだという。向かいの家も古いが立派な玄関があり、格子の中二階がある家もある。高遠城址公園から16キロという標識があった。この時間にしてはよく歩いたものだ。伊那藤沢のバス停はバスステーションとなって、バスが折り返したり、運転手が休憩できるような施設がある。ちょうど諏訪と高遠の中間地点でもあり、交通の要所なのだろう。

国立高遠少年自然の家まで5.5キロ、千代田湖6.6キロなどと書いた標識がある。やはり千代田湖はずいぶん遠いようで、昨日歩くのは無理だったと改めて感じた。茅野16キロ、諏訪21キロともある。そんなにあるのだろうか。左手は田んぼなのだが、周りに人がでて柵を作っている。しかし、低い柵で猿などがでたらお手上げという柵である。鹿よけなのだろうか。先の方におおきな集落が見えるが、それが片倉である。ここが茅野までにある大きな集落であり、その先には何もない。とにかく電池を探さなければ。

車が混んできたし、道も狭いので、薬師堂で思い切って間道を通ることにした。田んぼの中の道を行くとおじさんがいたので、通り抜けられるか聞いてみると、抜けられるという返事だった。実にのんびりした道である。巾は3メートルくらいある。田んぼでは人がでて働いている。わらぶき屋根の家もある。久しぶりである。国道に戻ってみると、おじさんが交通整理をしている。店がないかと聞いてみると一軒もないという。本当にコンビニや酒屋もないようである。片倉の町のはずれで、道ばたの敷石に腰掛けて昼食をとることにした。パンと大福の貧しい食事である。しかし、店もないのだから仕方がない。車が一台近づいてきて、高遠はまだ先かと聞かれた。大分寂しいところに出たので、道を間違えたかと思ったと言っていた。まだ、16キロだと教えてあげた。近くは山裾があり、そこには金網が張ってある。道の反対側は段々畑が続いているような場所である。

昼食を終えて、また出発。ここまでずいぶんとあがってきたようだ。さらに登っていく道なので、もう片倉の町を下に見る形である。道路の右側に小さな川が流れているのだが、そこには大げさともいえるような立派な砂防ダムが造られていた。土石流よけということだが、この川の真下は片倉の町なのだから、本当に土石流になったら被害は大きいだろう。道はなお登っていくが、ウグイスがまたきれいな声で鳴いてくれた。車で高遠に急いでいる連中には、この声などは聞こえない。いい気分である。

ここは守屋神社とある。物部守屋と書いてあるから、よほど古いらしい。参道の脇には天水が噴水になってあがっている。すると向こう側からきた車が少し開いた空き地に停まって、中からハイキングの格好をした女の人が出てきた。反対側では家族がピクニックのお弁当を広げているので、このあたりはそうしたハイキングの場所であるらしい。もうここは古屋敷であり、杖突峠までも2キロ足らずのところである。急な坂を登っていく。左手の川も狭くなりちょっとした岩のところは滝状になっているような具合である。

左手は林だが、森林浴守屋山コースとあった。結構な距離があるような気がするが、ここから山頂に至る道があるようだ。尾根が近づいたような気がするが、この辺は別荘地なのだろうか。所々にコテージ風の家がある。守屋山立石コース入り口という登山口のところで、立石バス停がある。そこに東通リゾートとなっていて、事務所のような建物があり、駐車場には何台かの乗用車に加えて、3台の除雪車が止まっていた。茅野行きのバスが僕を追い越していった。大分くたびれてきたので、事務所の外にある出っ張りに座って小休止。

道の両側に川が流れるようになってきた。両側とも林だが、枯れている木も多く、それにツタがからみついている。いよいよ杖突峠近くの池が右手に見えてきた。林の中にはいくつも小屋があるのだが、どうやら林の中で山菜採りをするときの仕事小屋らしい。盛んに立て札が立っていて、森にはいるなと警告している。きっと秋には松茸などが多く生えるのかもしれない。長谷部開発と書かれた看板があり、近くには間伐材で建てられた小屋もあった。しかし、その前の水道からは水もでなかった。五輪の塔が建てられているが、これは真新しいものだ。

杖突峠 遙か下に諏訪盆地

毎度のことではあるが、この下り坂はきついものである。高遠からはたいした登りはなかったが、ここからはほとんど坂落としのようである。和田峠もそうだったが、やはり諏訪は内陸の低地であり、そこから峠までは急な坂になる。日本武尊が剣を杖の代わりにしたというのが杖突峠の由来だということだが、さもありなんと思われる。林の切れ目からは諏訪盆地と向こうの山々が見えてきた。少し先に喫茶店などが見えてきたが、ここが杖突峠の茶屋のようで、ここにも沢山の車が止まっている。さすがに蕎麦などを食べる気もしなかったので、二階が展望台になっているという喫茶店に入って、コーヒーを注文した。

窓の外の景色は雄大である。真正面に見えるのが蓼科山。そしてその右手には横岳、麦草峠を経て、八ヶ岳の峰峰が見える。蓼科山の左は霧ヶ峰高原、美ヶ原、和田峠と続いている。左手の下には諏訪湖が広がり、その向こうには北アルプスまで見えるのである。こんなことは自分ではわからないのだが、テーブルの橋に山の案内図があり、とても便利である。外にはベランダもあって、そこからはさらに雄大な眺めが直接楽しめる。まさに、絶景のロケーションであった。ベランダから戻って、トイレを借り、家への土産として、押し花のしおりを買った。茶屋を出て少し下ったところには家があり、そこ空の眺めも同じように絶景だ。無断で敷地に入らないでくださいという立て札があったから、やはり入って景色を眺める人が跡を絶たないのだろう。

峠の茶屋から見える山の説明 峠の茶屋

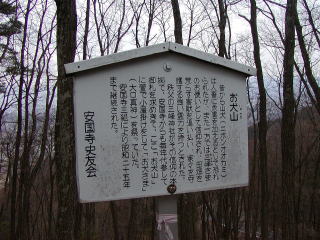

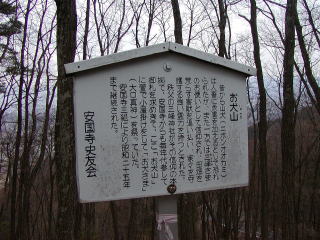

後はもう一気に下るだけである。S路カーブが続いているが、見晴らし橋という名前が付いている。目の前を遮るものが全くない状態で、見晴らし茶屋に匹敵する眺めである。しかし、登ってくる気はしない。今でこそS字カーブが作られているが、昔の道はほとんどまっすぐだったはずである。相当の難所だったに違いない。くねくねと曲がりくねった道をおりていくのだが、上からおりてくる車も増えてきた。道の脇に、小さな道が延びており、そこに案内板がある。古代の交通路とかい峠口、と書かれている。ここは延喜の古道といって、平安時代に作られた「東山道」の名残らしい。初期の道筋は天竜川、三峯川、藤沢川とさかのぼり、御堂垣外からまつくらの硫黄谷神社をへて、三角平を上り詰め、「こかい峠」を越えて、安国寺、八束墾を矢崎にでて大河原峠に通じていたと書いてある。今度よく調べてみよう。このこかい峠というのは伝教大師が通った道であり、縄文時代の土器も見つかっているのだという。「安国寺史友会」と書かれたこうした案内看板があるのはうれしい。

東山道とかい峠の碑 杖突街道からの八ヶ岳

この辺はまだ安国寺という場所だが、川から硫黄のにおいがする。硫黄谷という地名が案内板に書いてあったが、これもその関連なのだろうか。自分が地図のどの辺を歩いているのかわからなくなったが、とにかく曲がりくねった道が続いており、いったいどのくらい歩けば下につくのかがわからない。昔の道はほとんどまっすぐだったと思うが、そうした道が今はないし、それだけでなくとてもそんな道があったとは思われないほどの急な勾配なのである。コブシの花があり、その先に八ヶ岳がきれいに見えた。カーブは7号と、8号とか書いてあるが、すべてのカーブに番号がついているわけでもない。まだ、200メートルぐらいは下がる必要があるだろうか。このあたりはずいぶん木が倒れており、森の保存状態がよくないのだろうか。

道の脇にまた案内板があり、お犬山と書かれている。ここには萱で小屋がけをした「おいぬ様」が祀られていたという。山犬をおそれる一方で、三峯さまのお使いとして信仰した跡だという。ここから下れるかと下を見てみたが、大変に急な斜面になっており、とてもおりられるようなところではなかった。

おいぬ山の説明 とうとう諏訪盆地に降り立つ

2号カーブまできた。八ヶ岳がきれいに見える。思わずため息が出るほどである。車の通りは相変わらずで、時々すごい長い車列がおりてくる。あと、茅野までは3キロほどである。市街が間近に見えてきた。右手には芋久保のお不動様の跡。また、上の山之神と書かれた説明板もある。いよいよ茅野市内が見下ろせるところまできた。ここからは国道を離れて、どんどんと下っていく道をとった。家の中をグーと下っていく。宮川の土手にでて、左手に歩いていくと「蝉の頭」という珍しい形をした堰の突端である。橋を渡ると、河原に公園があり、東屋があったので、そこで最後の休憩である。

20号線を渡って、中河原の交差点から左に入っていく。もう駅まで13分と書いてある。茅野の駅にいくには階段を上がらなければならなかった。もうようやっと登り切った。ついたのは3時20分頃だった。予約した臨時列車は5時6分茅野発だ。その前にも特急はあるのだが、どれも指定席は満員である。自由席があるかどうかもわからないので、予定通りに帰ることにした。疲れていてどこにも行くことができないので、おみやげを買い、ソフトクリームを食べ、後は座って音楽を聴いているだけだった。 (完)

杖突峠の方を振り返る

↑ページトップ

(c) 2009- じゃかん All rights reserved.

許可なく無断で複写、転載を禁じます。

|